Los coches fueron su primera pasión profesional, después las estructuras metálicas, y siempre su familia, su madre, los amigos y la ópera.

Agustín Santana, 26.12.2023

En los años cincuenta no era de extrañar que dos familias vivieran juntas, en la misma casa, y en este caso con mucha más razón: Agustín Correa era hermano de mi madre Carmen, y Maruca Santana hermana de mi padre Elías, así que los hijos nos cruzábamos los apellidos Correa y Santana.

No fue mucho tiempo, y tengo muy pocos recuerdos de aquella vieja casa, por arriba de la Iglesia de San José, cerca de la Pirulina. La afición de los coches de mi tío hizo que mi primo tuviera un soberbio coche de juguete en la azotea, tenía asiento delantero con el volante y otro trasero, y se quedó en mi memoria mi pataleo por ir delante conduciendo. No recuerdo si alguna vez lo conseguí.

Sí recuerdo cuando los Santana Correa nos mudamos a Schamann, con un camión en la puerta y con mis ganas de subir a la parte de atrás convertido en un laberinto de cosas. Ahí se borra la memoria de aquella mudanza, mirando el camión y mirando para dentro de la casa. Por encima del deseo de subir al camión es muy posible que hubiese deseado correr hacia dentro.

Después los Correa Santana se mudaron a la calle Joaquín Dicenta y ahí tengo más recuerdos. En los bajos de la casa una carpintería, y más allá, esquina con Fernando Inglott, el taller de mecánica de Agustín Correa que era pura fantasía para los niños que jugábamos por allí. Había muy pocos coches en Gran Canaria, así que jugábamos en la calle con total libertad.

La pelota la hacíamos con calcetines enrollados y la puerta era la de un almacén que estaba frente al taller. En plan más serio jugábamos en un campo de fútbol que estaba cerca de la Iglesia al que se accedía por una acequia. Solo tengo el recuerdo de pasar por la acequia y de ver una pendiente con piedras donde se ponían los que iban a ver el partido.

Creo recordar verme sentado en el maletero de un coche como éste (quizás se tratara de este mismo coche) que al abrirse tenía dos sillones.

Agustín Correa tenía varios coches de aquella época, y nos íbamos a la Playa del Inglés en caravana con parada para tomar café y descansar en el Restaurante la Estrella. A unos veinte kilómetros de Las Palmas un descanso. Al llegar a La Playa del Inglés un guarda quitaba una cadena y pasábamos los coches por un descampado total por lo que hoy debe ser la Avenida de Tirajana.

En uno de esos viajes uno de los coches volcó, afortunadamente sin grandes consecuencias, salvo que los que iban en la parte de atrás llevaban una paella, y arroz y cristales se mezclaron entre arañazos y lamentos. El hospitalito se montó en la casa de Joaquín Dicenta, a donde fueron llegando todos, y los niños, en la calle donde jugábamos, estábamos atentos y preocupados por el daño que esos cristales habían hecho a la familia.

Vivíamos en barrios separado pero solía quedarme los fines de semana en esa casa que nos traería otra sorpresa: Otro niño que llegaba de Maruca, y recuerdo perfectamente entrar en su habitación, donde había nacido, con la expectación de ver que todo estaba bien. La cara llena de luz y bondad de mi tía me impulsó a entrar sin miedo.

Años después el pequeño taller de mecánica se cerraba y se cambiaba por una gran empresa de estructuras metálicas. Las dos familías volvíamos a vivir cerca, ahora en la zona de Tomas Morales y por la Plaza de la Feria.

Entré en su casa y mi tío Agustín estaba en el salón escuchando ópera, creo que la Boheme, y lo que más me llamó la atención es que me iba explicando lo que sucedía en el aria que se escuchaba. Sería a principios de los setenta y fue la primera vez que tuve contacto con la música clásica.

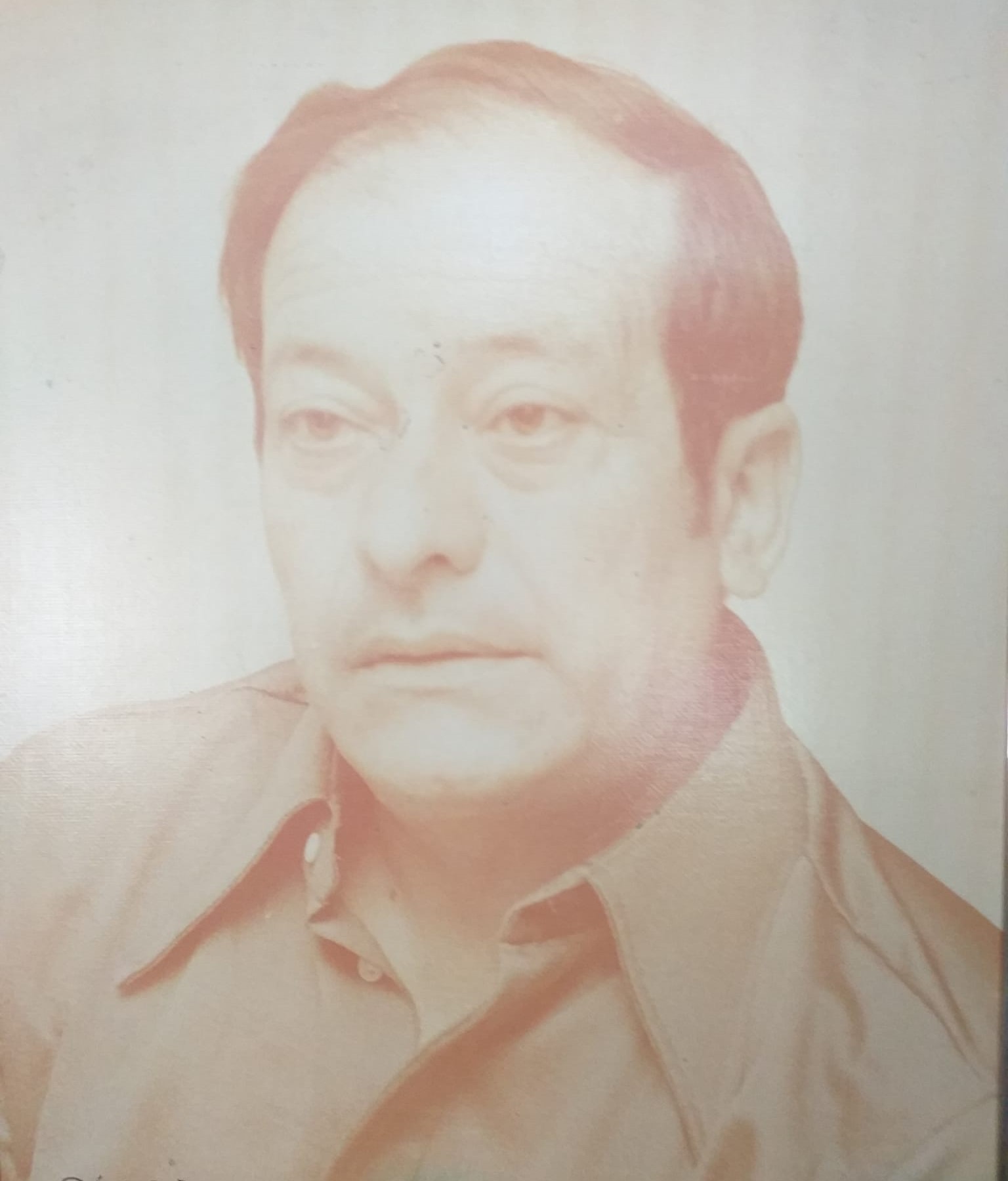

Agustín Correa no era muy alto, pero su presencia imponía. Tenía el fuerte carácter de los Correa, igual que mi madre, y le recuerdo como un hombre capaz y capacitado. De niño pensaba que él podría conseguir muchas cosas, que seguramente en una reunión de amigos, de alguna manera, sería el centro de atención o por lo menos su opinión sería tenida muy en cuenta.

Recuerdo la devoción que tenía por su madre, Mamaíta Correa, la iba a ver con mucha frecuencia y siempre estaba atento a que no le faltara de nada. Pero en su casa también había una luz, una guía silenciosa que seguramente le acompañaba siempre, una sonrisa amable y una mirada bondadosa de mi tía preferida. Maruca estaba siempre en la cocina, tenía siempre el café preparado, te recibía con un ¡hola mi niño!, y poniéndote la taza del negrito en la mesa seguía con sus calderos mientras te hablaba y te preguntaba por todo.

Familia Santana con Maruca en el centro y Carmen y Elías a su lado.

Sus gafas le daban un carácter personal y me gustaba mirarla y hablarle y escucharle. Creo que era la compañera ideal, el contrapeso fiel para la mirada firme de mi tío, el temple para su genio y quizá hasta la serenidad para su rigor.

La última vez que vi a mi tío estaba sentado en la barra de la cocina, tomando un whisky y charlando con mi tía que le daba vueltas a los calderos. Unos días después me llegó la triste noticia, inesperada, impactante, y sentí algo de desolación por perder a uno de mis referentes. Mío y de toda la familia.

Y al hijo preferido de mamaíta Correa. Me sentó en su cama y me preguntó si había visto a Agustín, porque hacía muchos días que no la iba a ver. Estaba segura de que le había pasado algo. Y le preguntaba a todo el mundo. Y se sentía triste. Y poco después dejó huérfano a una familia que vivió siempre reunida en torno a su figura. Seguramente fue en busca de su hijo Agustín.

Mamaíta Correa